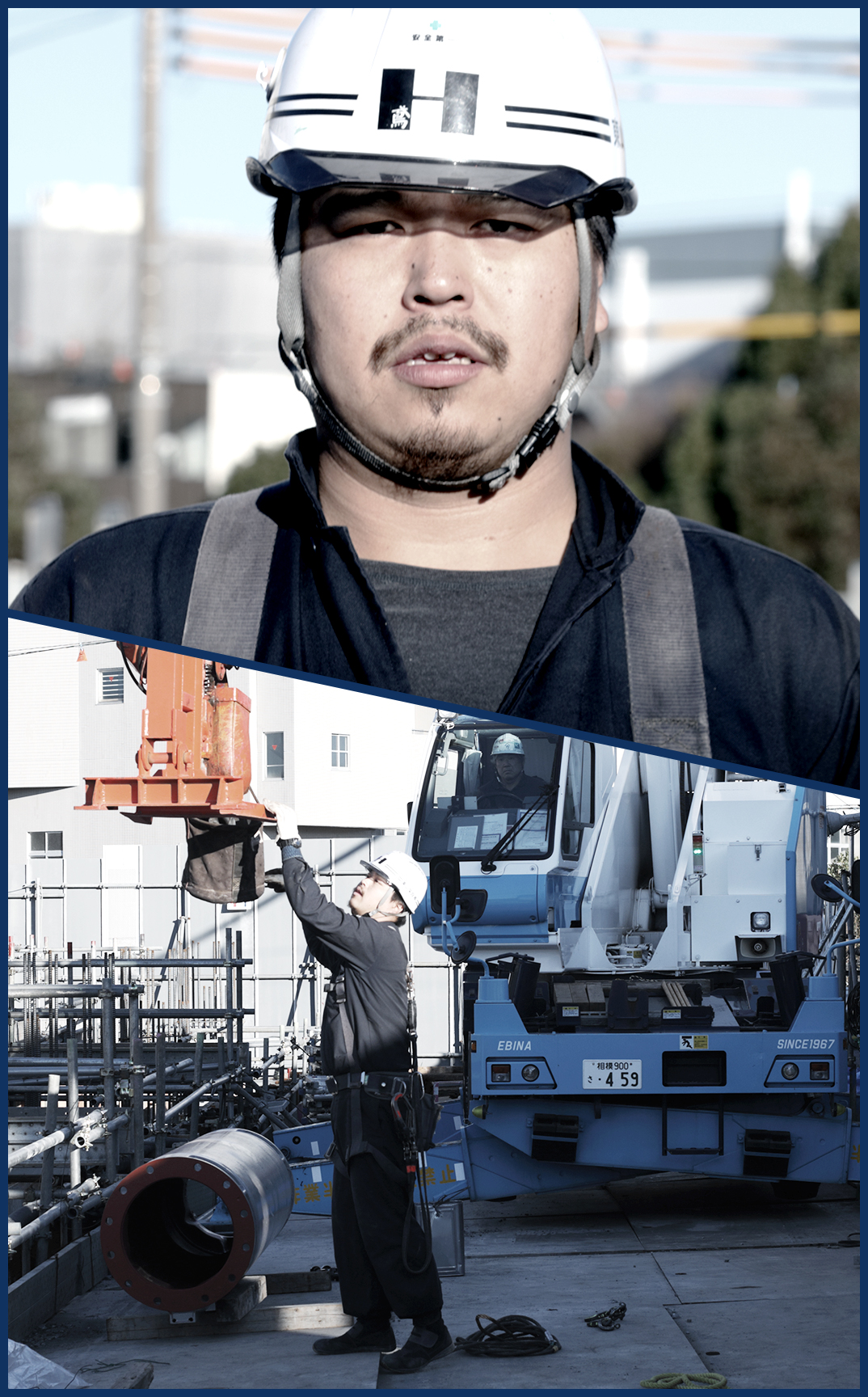

選ばれる会社になるために、

現場が求める「人」を育てる。

当社のビジョンは「お客様に選んでいただける会社」です。そのためには、他社と同じレベルであってはなりません。高い技術力を持っているのは当然のこと。現場で異彩を放つのは、いわゆる痒い所に手が届くきめ細やかな心配りです。それを実践し、お客様やパートナーたちから評価と信頼を得るのは「人」、つまり社員一人ひとりにほかなりません。だから当社では、現場が欲しがる人材の育成に力を注ぎ、一つでも二つでも上のレベルを目指し続けています。